| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 经费(万) | 执行时间 | 负责人 | ||

| 1 | 国家重点研发计划“战略性科技创新合作”重点专项 | 基于5G 边缘计算的沉浸式远程教育系统研究与应用 | 100 | 2021-2023 | 曾焕强 | ||

| 2 | 福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才 | 智能视觉信息处理 | 200 | 2021-2026 | 曾焕强 | ||

| 3 | 国家自然科学基金项目-面上项目 | 基于视觉感知的屏幕视频质量评价及编码优化策略研究 | 59 | 2019-2022 | 曾焕强 | ||

| 4 | 国家自然科学基金项目-面上项目 | 复杂监控场景下车辆再辨识方法的研究 | 61 | 2019-2022 | 朱建清 | ||

| 5 | 国家自然科学基金项目-青年科学基金项目 | 面向HEVC的多描述视频编码关键问题研究 | 24 | 2019-2021 | 曾焕强 | ||

| 6 | 福建省自然科学杰出青年项目 | 面向屏幕视频的感知质量评价及编码优化技术研究 | 30 | 2019-2022 | 曾焕强 | ||

| 7 | 福建省自然科学基金项目-面上项目 | 基于弱监督学习的细胞图像实例分割方法研究 | 5 | 2020-2022 | 温廷羲 | ||

| 8 | 福建省自然科学基金项目-面上项目 | 基于深度学习的快速行人再辨识算法研究 | 4 | 2018-2020 | 朱建清 | ||

| 序号 | 合同类型 | 项目名称 | 立项经费(万) | 立项时间 | 负责人 | |||

| 1 | 技术开发 | 基于AI及区块链技术的金融科技平台研发 | 1000 | 2022-05 | 郭荣新 | |||

| 2 | 技术开发 | 基于5G的工厂数字孪生关键技术研发 | 500 | 2021-05 | 温廷羲 | |||

| 3 | 技术开发 | 嵌入式智能图像算法研发 | 150 | 2021-06 | 曾焕强 | |||

| 4 | 技术开发 | 异形拉链片识别及缺陷检测装置研发 | 60 | 2022-05 | 温廷羲 | |||

| 5 | 技术开发 | 自主可控的区块链联盟系统研发 | 60 | 2020-05 | 郭荣新 | |||

| 6 | 技术开发 | 基于区块链的供应链金融系统研发 | 40 | 2020-06 | 郭荣新 | |||

| 7 | 技术开发 | 面向智能控制器研制的图像识别技术研发 | 20 | 2020-04 | 曾焕强 | |||

| 8 | 技术开发 | 基于AI的云+端视讯关键技术研发 | 20 | 2020-04 | 曾焕强 | |||

| 9 | 技术开发 | 智能视频监控中目标识别的关键技术研发 | 10 | 2021-04 | 朱建清 | |||

| 10 | 技术开发 | 红点智慧社区协同治理平台(基于AI视频识别的视频结构化数据汇聚系统开发) | 15 | 2021-04 | 温廷羲 | |||

| 11 | 技术开发 | 自主可控的区块链联盟链系统研发 | 60 | 2020-06 | 郭荣新 | |||

| 12 | 技术开发 | 华大-中盈区块链联合研究中心-2020年部省共建经费资助 | 20 | 2020-11 | 郭荣新 | |||

| 13 | 技术开发 | 智慧公安理论与实践 | 30 | 2021-04 | 曾焕强 | |||

| 14 | 技术开发 | 高效视频编码与分析技术研发 | 15 | 2021-01 | 曾焕强 | |||

| 15 | 技术开发 | 基于区块链的供应链金融系统研发 | 40 | 2020-05 | 郭荣新 | |||

| 16 | 技术开发 | 基于区块链的旅游消费积分 | 60 | 2021-06 | 郭荣新 | |||

| 17 | 技术开发 | 区块链BAAS平台研发 | 40 | 2021-06 | 郭荣新 | |||

| 18 | 技术开发 | 基于多模态机器学习的人机交互关键技术研发 | 20 | 2020-04 | 曾焕强 | |||

| 19 | 技术开发 | 基于区块链的供应链金融系统研发 | 40 | 2020-06 | 郭荣新 | |||

| 20 | 技术开发 | 基于区块链的两岸消费积分兑换旅游消费券研发 | 40 | 2021-06 | 郭荣新 | |||

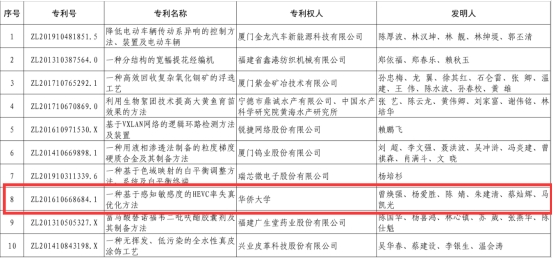

《福建省人民政府关于2023年福建省专利奖授奖的决定》近日发布,我院曾焕强教授团队“一种基于感知敏感度的HEVC率失真优化方法”专利荣获2023年福建省专利奖二等奖。

该专利成果聚焦视频编码领域,构建了基于视觉感知敏感度的率失真优化模型,实现在保持同等视频主观质量前提下平均节省约30%的编码码率,并通过在上市企业厦门亿联网络技术股份有限公司的成功应用,为企业核心技术自主创新作出积极贡献,形成系列智能视讯产品,取得显著的经济效益和社会效益。

据悉,福建省专利奖旨在表彰在福建省行政区域内产生显著经济、社会效益的中国专利,每两年评审一次。2023年福建省专利奖共授予44项奖励,其中特等奖1项、一等奖3项、二等奖10项、三等奖30项。

加快发展新质生产力,科技创新是核心要素,教育是基础和先导,教育、科技、人才的良性循环是动力保障。高校具有基础研究深厚、学科交叉融合的优势,是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点。

近日揭晓的2022年度福建省科学技术奖统计数据显示,高校参与完成的获奖项目占74.8%,企业通过产学研合作获奖的项目占比75.7%,以企业为主体、产学研联合攻关、跨学科融合创新成为趋势。而一个个获奖项目成果表明,高校在破解“卡脖子”技术问题上,是大有可为的。当前,要深入探索产学研深度融合新模式,为教育科技人才一体化探索新路径,推动构建适应新质生产力发展的新型生产关系。

教育、科技、人才三位一体推进,构建现代化产业体系,落脚点就是要推动科教融汇、产教融合,而重点在于科技和人才体制机制改革。如今,高新技术企业对前沿技术的需求越来越多,但是也存在高校和科研院所的研究成果得不到迅速有效的转化、创新资源供需并不匹配的情况。

业内人士认为,当前,须以企业主导的产学研深度融合为突破口,打通从基础研究、应用研究到产业研发的“堵点”,加强各类企业在产业链创新链融合、科研攻关、科技成果转化等领域的分工协作;完善科技成果转化激励机制改革,优化科技资源配置,提升科技投入效能,实现创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,加速科技创新成果向新质生产力转化。

创新联合体,破解产业难题

科技创新,是撬动产业发展的杠杆,总能迸发出令人意想不到的强大力量。

通过对文字、图像、视频、音频等海量信息的融合分析处理,能够实现人脸签到、人像识别追踪、自适应调节取景范围、自动捕捉聚焦发言人、会议纪要生成……在上月举行的2024香港国际创科展上,福建团的一款“多模态智能视讯系统”一亮相,便引来观众驻足,超高清视觉体验和准确流畅的智能交互功能让人啧啧赞叹。

华侨大学工学院科技创新实践基地——智慧交通场景下多模态智能车辆中控测试平台

华侨大学工学院科技创新实践基地——智慧交通场景下多模态智能车辆中控测试平台

这是“边缘场景下多模态智能分析与芯片关键技术及应用”的主要技术产业化成果,该项目由华侨大学和厦门亿联网络技术有限公司、厦门星宸科技有限公司等企业联合完成,不久前荣获2022年度福建省科技进步奖一等奖。

该项目成果已成功转化,仅在亿联网络就已量产了亿联MeetingEye等系列产品,得到微软、腾讯会议等国内外知名企业的认证和战略合作,在办公、教育等多领域多场景应用落地。

“该项目研发了轻量化多模态协同分析方法和国产化高能效多模态智能计算芯片,使得多模态智能视讯系统具备准确流畅的智能交互功能和超高清画面体验。”项目负责人曾焕强介绍。

“在产品研发过程中,企业常面临自身做技术攻关的人才支撑力度不足,而高校的技术积累,帮助我们攻克产品研发过程中的基础研究难点,支持了产业进一步迭代升级。”亿联网络副总经理廖昀深感产学研合作收获颇丰。

在华侨大学工学院科技创新实践基地的智慧会议室,院长曾焕强教授、陈婧教授、施一帆博士等正在远程测试多模态智能视讯系统,而画面上出现的是位于企业端的亿联网络副总经理廖昀、工学院教授朱建清等。

华侨大学工学院科研人员在研讨海量多模态数据智能分析技术

华侨大学工学院科研人员在研讨海量多模态数据智能分析技术

“会议视讯是一种典型的边缘场景,涉及计算、存储、网络、交互等各方面需求,急需突破边缘场景多模态数据分析技术。”屏幕中的朱建清介绍道,同时画面自动聚焦到了他身上。

华侨大学与亿联网络的首次“联手”,也是始于这样的一场会议……

亿联网络起家于SIP话机,多年来坚持以研发为核心,做到了产品市场份额与客户满意度均为该行业全球第一。2015年,亿联网络瞄准市场需求推出视讯会议系统,但系统面临更大的带宽压力、更高清的画面需求、更多用户的交互需求、更复杂的噪声环境,前期的技术积累并不能很好地解决。

2016年,处在技术创新关键期的亿联网络机缘巧合下遇见了曾焕强。今年40岁的曾焕强出生于泉州,新加坡南洋理工大学博士、香港中文大学博士后,怀着对母校和家乡的深厚情感,回到华侨大学工作,他主要聚焦物联网与人工智能领域的应用基础研究。

“在一次技术研讨会中,我们惊喜地发现,公司面临的技术难点与曾老师正在做的前沿研究高度重合,双方一拍即合,开始一起探索基于企业需求的长期稳定的校企协同创新机制。”廖昀说。

同年,曾焕强带领“华侨大学智能视觉信息处理团队”开始致力于关键技术研发及成果转化,助力企业实现了视讯系统能够容忍的数据丢失程度从原来的10%提升到30%,支持视频分辨率从720P到4K,保障会议稳定清晰流畅进行,大大降低成本,提升了视讯体验。

2017—2020年,随着人工智能的蓬勃发展,亿联产品面临行业共性问题:边缘终端的计算性能不足、多模态信息的智能化分析不足,导致视讯体验无法达到预期效果。

为了解决这些问题,亿联网络联合了产业上下游的“朋友圈”——厦门星宸科技、云知芯和华联电子,星宸是国家重点集成电路设计企业,云知芯拥有AI超算平台,华联电子拥有坚实的智能控制器研发基础。

但是,涉及多方的合作在一开始并不如想象中那般“如虎添翼”。星宸芯片、云知芯AI模型和华联控制器因数据庞大、结构复杂、模态各异,且边缘算力受限,导致相互之间无法有效融合,问题不断。

在曾焕强的带领下,朱建清、陈婧、施一帆等入驻企业,针对问题联合攻关,成功解决了各方企业面临的难题,使各个合作方的力量有力地汇聚于一体,实现了“华大领衔核心人工智能算法—星宸芯片算力担当—华联智能控制链接—云知芯AI+行业解决方案—亿联集成产业化”的闭环技术、产业生态,形成具有强大“战斗力”的创新联合体,将企业产品性能推向新的高度,多模态智能视讯系统正式问世。

从科技创新到成果转化,再到产业化落地,学校和各方企业在产业链中分别扮演着不同的角色。如今,项目成果成功转化为多模态智能芯片和终端系列产品,销往全球140余个国家和地区,取得显著的经济社会效益,为人工智能产业链产品结构调整、科技创新、增强市场竞争力提供关键技术支撑。

创新机制,实现“四链”合一

“科技成果最终要实现落地转化,对社会和人民才有益。高校善于解决技术问题,但是要实现产业化,需要靠政校企多方共同合作,将人才链、教育链、产业链、创新链贯穿融合。”曾焕强说。

为实现产学研用深度融合,朱建清入驻亿联网络博士后工作站工作。此外,华大与亿联网络联合承担国家重点研发计划项目、厦门市科技计划重大项目等多项课题,共建研究生工作站与大学生实践基地,并入选福建省产教融合研究生联合培养基地,联合开展技术创新、人才培养……

华侨大学科技处负责人介绍,近年来,华侨大学聚焦国家战略和福建省支柱产业提档升级需求,与福建省8地市战略合作,共建政产学研基地,推进校地产教融合,与数十家龙头企业共建研发中心,培育新型研发机构,有力促进了一批成果转化运用。

4月11日,福建省人民政府公布了2022年度福建省科学技术奖获奖名单(闽政文〔2024〕126号),我院荣获福建省科技进步奖一等奖1项。本次获奖项目由工学院曾焕强院长带领我院朱建清教授、施一帆博士等,联合厦门亿联网络技术股份有限公司、星宸科技股份有限公司、厦门云知芯智能科技有限公司以及厦门华联电子股份有限公司等单位合作完成。项目专注于边缘场景下多模态智能分析关键技术的联合攻关,在技术创新、人才培养、平台建设等方面取得系列成果,成果成功转化为亿联智能视讯系列产品、云之芯智能车机终端产品,销往全球140余个国家和地区,取得了良好的经济效益。这是继获得“福建省科技进步奖二等奖”“福建省科技进步奖三等奖”“福建省自然科学奖三等奖”以及”厦门市科学技术进步奖一等奖”等省部级科研成果奖后,我院再次荣获的科技创新奖项,未来我院将持续强化科技创新能力,提升新工科人才培养质量,深化产教融合,推动新质生产力发展,全力服务海峡两岸经济与社会进步。

泉州市数字化应用典型案例(一)——市生态环境局:数字赋能 让生态环境管理更智慧

近日,由泉州市生态环境局建设的“泉州市生态环境综合监管平台(一期)项目”通过了泉州市数字办组织的竣工验收评审。该项目以生态环境数据为支撑,通过大数据智能研判,结合实时视频监控,实现污染防治精细化管控,是信息技术与生态环境保护的深度融合,生态环境监管从人工向数字化进一步转变。

精细化闭环管理,助力大气环境质量全掌控

“大气监管模块”应用场景采集整合,集中汇聚了大气监测国控点、省控点、市控点、空气微站、重点区域站点、预警预报数据、涉气工业源、机动车遥测、走航监测、雷达监测等相关数据,构建全市范围内的传感物联与监控的“千里眼和顺风耳”。通过GIS地图综合展示泉州市大气环境质量、大气环境管理态势。 利用大数据、智能AI算法仓等技术,建立国控站点局部突高AI算法、空气质量达标分析模型、按日保良模型等,发现异常情况及时预警,支持设置阈值和不同预警级别,支持自动推送预警信息,构建线上监控与线下监管有机融合,建立问题线索协同调度机制,实现判定、派发、检查到反馈的闭环管理,为空气质量保障及管控提供有力支撑,提升了环境协同管理的能力和水平。

“大气监管模块”应用场景采集整合,集中汇聚了大气监测国控点、省控点、市控点、空气微站、重点区域站点、预警预报数据、涉气工业源、机动车遥测、走航监测、雷达监测等相关数据,构建全市范围内的传感物联与监控的“千里眼和顺风耳”。通过GIS地图综合展示泉州市大气环境质量、大气环境管理态势。 利用大数据、智能AI算法仓等技术,建立国控站点局部突高AI算法、空气质量达标分析模型、按日保良模型等,发现异常情况及时预警,支持设置阈值和不同预警级别,支持自动推送预警信息,构建线上监控与线下监管有机融合,建立问题线索协同调度机制,实现判定、派发、检查到反馈的闭环管理,为空气质量保障及管控提供有力支撑,提升了环境协同管理的能力和水平。

实时智能监管,助力改善农村生态环境

对农村生活污水处理站运行进行监管,安装智能电控箱、动力设备运行监控装置、智能电表、电磁流量计、高清网络摄像头等前端智能监控设备,实现24小时不间断采集污水处理站的用电量、排水量等数据,实时掌握农村生活污水处理设施的运行工况。通过数据可视化和平台多维数据分析,实现对处理设施的处理过程监控、设施运行状态评估、时域和区域的汇总统计与趋势性分析,并对异常进行及时统计和报警,为设施的正常运行提供有效的监管工具,提升农村生活污水处理站运行效率。

人技双重屏障,筑牢辐射环境安全防线

利用物联网技术,通过安装在前端的智能监测传感器、监控摄像头,实时进行放射源剂量监控、视频监控,掌握放射源运行状态。根据现场工作环境的不同,灵活制定预警规则,实现一源一管理,对其异常的辐射剂量波动及时发现,督促放射源企业及时处理并维护好辐射安全防护设施,落实安全主体责任。充分发挥信息化监管效能,以“人技双屏障”来保障放射源监管安全,筑牢全市辐射环境安全防线。